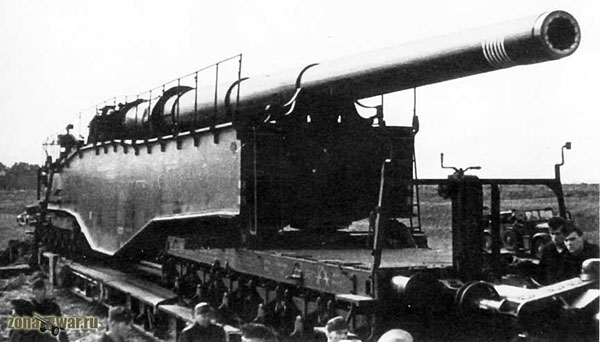

280-мм пушка К5 (Е) на железнодорожном транспортере

Патриот в кредит без первоначального взноса здесь еще больше. | экспресс покраска авто как это в Москве | Подготовка и покраска деревянных окон в Москве.

В конце Первой мировой войны германская армия с успехом использовала 280-мм морские пушки, установленные на железнодорожных транспортерах. Железнодорожные артиллерийские установки с орудиями примерно такого же калибра (274 мм) составляли основу и французской железнодорожной артиллерии. Проанализировав опыт боевого использования этих установок, специалисты Управления вооружений Вермахта в 1934 г. пришли к выводу, что именно 280-мм установки должны стать «становым хребтом» вновь создаваемой германской железнодорожной артиллерии.

Разрабатывать 280-мм пушку и установку в целом поручили фирме Fried. Krupp AG, являвшейся еще в годы Первой мировой войны практически монополистом в создании этих систем оружия. В связи с тем, что Управление вооружений планировало заказать небывало большое количество 280-мм установок — 30 единиц (по другим данным число запланированных к постройке 280-мм установок достигало даже 44 единиц!), фирма Fried. Krupp AG проектировала пушку весьма тщательно, проведя предварительные исследования и эксперименты с помощью 150-мм стволов, отличающихся числом и формой нарезов. Огромный объем работ инженеры выполнили также при поиске оптимальной формы снаряда.

Окончательный вариант ствола был выбран в 1935 г., испытания стрельбой первого ствола проводились в 1936 г., в 1937 г. изготовили первую установку, но из-за весьма обширных испытаний и доводки конструкции пушки и установки в целом, первую 280-мм железнодорожную артиллерийскую установку К5 (Е) Вермахт получил лишь в 1939 г. В войсках она сразу получила неофициальное название Schlanke Bertha — «стройная Берта» как признание ее удачного наружного дизайна.

Пушка К5 (Е) имела длину 76,1 калибра. Длина нарезной части ствола составляла 61,5 калибра. В канале ствола было выполнено 12 нарезов глубиной 10 мм. Эта первоначальная модификация пушки имела обозначение К5 Tiefzug Т10 — пушка К5 с глубокой нарезкой, глубина нарезки 10 мм.

Впоследствии более целесообразной признали нарезку глубиной 7 мм. Пушка этой модификации имела обозначение К5 Tiefzug Т7. В ходе войны выпускались также пушки модификации К5 Vz с 60 нарезами глубиной 3—5 мм и проводились эксперименты с ее гладкоствольной 310-мм модификацией К5 gl, предназначенной для стрельбы стреловидными снарядами, разработанными в исследовательском центре Пенемюнде. Пушки всех модификаций имели клиновый затвор, их масса составляла примерно 85 000 кг.

Разработанный к пушкам со стволами с глубокой нарезкой стандартный фугасный снаряд 28 см Gr. 35/Hbgr Z35K массой 255,5 кг имел ведущий поясок из мягкого железа, в котором были выполнены 12 нарезов, выступы которых входили во впадины нарезов в канале ствола и наряду с раскруткой снаряда вокруг его продольной оси обеспечивали также эффективную обтюрацию пороховых газов. За ведущим пояском находился медный уплотнительный поясок, а за ним был выполнен паз, в который перед выстрелом укладывалось дополнительное уплотнительное кольцо, изготовленное из асбеста и графита.

При стрельбе полным зарядом снаряд развивал начальную скорость 1120 м/с, что при угле возвышения орудия +55° обеспечивало поражение целей на дальности 62 400 м.

Поскольку масса взрывчатых веществ в снаряде составляла 30 кг, разрушительное действие снаряда было весьма велико.

Для пушек со стволами с 60 нарезами выпускали фугасные снаряды 28 см Gr 42/Kopfzunder/Hbgr Z35K — массой 255,5 кг с головным взрывателем и с широким ведущим пояском без нарезов.

К пушкам обеих модификаций выпускали также пристрелочные снаряды, в которых вместо части заряда взрывчатых веществ помещали специальное дымообразующее вещество, выделявшееся при взрыве и позволявшее корректировать стрельбу.

В конце войны к 280-мм пушкам начали выпускать разработанные в Пенемюнде фугасные активно-реактивные снаряды 28 см RGr 4331 массой 247 кг. Эти снаряды имели в хвостовой части ракетный двигатель, включавшийся после вылета снаряда из ствола орудия. Благодаря этому двигателю дальность стрельбы увеличилась до 86,5 км, однако столь же значительно увеличилось и рассеяние снарядов, обусловленное неравномерным сгоранием пороха в ракетном двигателе. К недостаткам снаряда относилась и уменьшенная до 14 кг масса взрывчатых веществ.

Также в Пенемюнде для пушки модификации К5 gl (310-мм гладкоствольная пушка) разработали под-капиберный стреловидный снаряд РР (Peenemunder PfeilgeschoSS — пенемюндский стреловидный снаряд). Благодаря уменьшенной до 136 кг массе этот снаряд развивал начальную скорость 1524 м/с и обеспечивал дальность стрельбы до 90 км. Стабилизация снаряда в полете осуществлялалсь его хвостовым оперением.

Вторым основным компонентом железнодорожной артиллерийской установки (после пушки) был транспортер, включавший главную балку и ходовую часть в составе двух шестиосных железнодорожных тележек. В отличие от всех выпущенных ранее установок, соединение большинства деталей главной балки было выполнено не с помощью традиционной клепки, а высокопроизводительной электросваркой. Форма главной балки была простой и рациональной, в задней ее части оборудовали подготовительную площадку с подъемным краном. Примечательно, что и подъемный механизм крана имел электрический привод.

На железнодорожном транспорте ствол пушки установлен с помощью компактной люльки обойменного типа. Это способствовало низкому расположению центра тяжести откатных частей и повысило устойчивость орудия при выстреле. Противооткатные устройства включали два гидравлических тормоза отката и пневматический накатник. Для гашения энергии отката после выстрела на всех осях железнодорожных тележек были смонтированы также пневматические тормоза. Подъемный механизм был снабжен электромеханическим приводом. Он позволял наводить орудие в вертикальной плоскости в диапазоне углов от 0° до +55°.

Наведение в горизонтальной плоскости осуществлялось как и у германских железнодорожных артиллерийских установок других типов перемещением всей установки по криволинейным участкам железнодорожного пути или с помощью поворотного основания, на которое локомотивом накатывалась вся установка. В последнем случае обеспечивался круговой обстрел.

Точную наводку можно было осуществлять с помощью зубчатого механизма с электрическим и ручным приводами, смонтированного на передней железнодорожной тележке. При этом главная балка могла поворачиваться в секторе ±0,5° относительно цапфы, смонтированной на задней тележке.

Источник - zonwar.ru